引言

“给我几片安眠药吧。”住在隔离病房的娜娜(化名)连续几天向医生请求。

她说她睡不着。她总是会想起新冠肺炎疫情中去世的亲人,没有见到他们最后一面,孤零零地。

娜娜的状态引起了心理工作者的注意。因为一般人只会问睡不着怎么办,不太会主动索要安眠药。

数次聊天后,她终于敞开心扉:已经攒了50多片安眠药——另有他用。

强烈的“幸存者内疚”让有亲人离世的病人产生轻生的念头,他们会一直问自己,为什么自己还活着,一个人活着有什么意思。

经过几次心理干预和咨询后,娜娜的情绪终于缓和下来。大家松了一口气。

在别人看来,心理援助工作似乎就是“安慰”。但是,从汶川地震到新冠肺炎,中国心理援助走过的这12年证明:它不仅有用,甚至可以救命……

2008“元年”:“中国的心理援助是被灾难和老百姓的生命推到前台的”

过去几个月,以武汉为圆心,来自很多人内心的伤痛弥漫开来。

这痛苦,不亚于病毒带给肉体的。

好在,心理援助从疫情暴发起就被高度重视。

现在,北京疫情出现反复,趋近正常化的生活又被打乱了节奏。就像快要搭好的积木又被推倒几块。

一张新的考卷摆在祝卓宏面前。

6月13日,他接到中国灾害防御协会的指示,继武汉之后,首都也需要心理援助的力量。

“我们立即开始组织‘微心战疫’志愿者重新投入北京的疫情心理援助,并组织专家开始录制节目。”祝卓宏说。

作为中国灾害防御协会社会心理服务专委会秘书长兼副主任委员,祝卓宏这位心理援助“老兵”甚至转型做了“主播”,他已经通过网络为武汉的几百位老师进行过灾后心理援助的培训。

不知道从什么时候开始,线上心理援助成了祝卓宏们的新战场。

时光回溯,12年前的汶川地震是心理援助专家们真正经历的第一场“战斗”。那年夏天,祝卓宏成为第一批赶到灾区的心理专家。

为了让民众卸下心防,他们不得不“支摊”量血压,“伪装”成体检医生,或是拿着小礼物走家串户。从那时开始,祝卓宏在四川驻扎下来了,他在绵竹待了三年,和同事们摸索出了灾区工作站模式,提出了“一线两网三级”的服务体系。

“那套东西与我们在新冠疫情期间的‘微心战疫’是一脉相承的。”祝卓宏说。

对于心理救援从业者来说,汶川地震是关键一战。正是从那片废墟开始,中国的心理工作者们开始探索灾后心理危机干预及心理援助这一新课题。

2008年,被称为我国心理援助的“元年”。

而在那之前的十几年里,心理学界一直在做一些探索和学习的工作。

第一个关键节点是1994年。这一年的12月8日,新疆克拉玛依市发生恶性火灾事故,325人死亡,其中,中小学生达288人,其悲痛惨烈程度让部分有识之士认识到,灾难发生后系统心理援助非常必要。而当时普遍认为,受伤害严重者就送精神病院,靠药物治疗,至于心理咨询师,还是一个陌生的概念。

改变来自2002年7月正式启动的心理咨询师国家职业资格项目,国家层面的鉴定考试为心理援助行业储备了最早也是最重要的一批人才。祝卓宏介绍,大量心理咨询师“入场”,从几万到如今的137.2万,他们成为后来历次灾后心理援助的主力。

大练兵很快就来了。2003年的非典,心理咨询师应召上岗。对各方来说,这是一场迟到的“战斗”,在小汤山医院启用一周之后,不得不启动心理救援。

在小汤山,祝卓宏和其他心理学工作者一起,通过每个病人病床旁的电话与其谈心、询问情况、了解需求。虽然持续时间不长,也没有形成大的团队,但非典时期的经历,以及那几年间进行的国际心理创伤治疗连续培训班,为后来应对阻击战打下了基础,也让心理学界认识到,“生命救援和心理救援应该同时展开,在预案中同时启动,不能迟到”。心理援助真正走进公众视线。

2008年5月12日,是每一个中国人都无法忘记的日子。山河震颤,生命与心灵都支离破碎。

汶川地震改变了数十万人命运的轨迹,也在天地仓皇变色中把中国灾后大规模心理援助紧急推上了前台。

灾后心理援助是否已做好准备?

“当时心理援助的量比较小,心理问题也没有像今天这样被重视。”北京师范大学心理学部分党委书记乔志宏回忆。

中科院心理所连夜组织专家撰写《关于四川汶川抗震救灾工作的心理学建议》,组织队伍前往灾区,招募志愿者……心理学科研主力军进驻灾区,让灾后心理危机干预进入更多人包括高层的视野。

这是我国首次真正意义上的大规模心理援助。

祝卓宏对自己在汶川的第一个救助对象记忆犹新。

“我们进到帐篷,看到一位中年妇女躺在床上一动不动。”

她在地震中失去了唯一的女儿,随后又被小偷偷走了她含泪收拾的书包,里面装着女儿从小到大的衣服和获得的证书、奖状。心理援助人员见到她时,家人讲她已经不吃不喝几天了。

很明显,她已经进入到一种急性应激反应的亚木僵状态,如果这样下去,人会彻底垮掉。心理援助人员需要做的就是要将她从僵化状态激活,疏导冰冻的情感。

在一段时间的疏导之后,痛失爱女的母亲终于放声哭了出来,还讲起事情的经过。在工作人员离开时,她已经可以从床上坐起来,跟大家道别。

“中国的心理援助是被灾难和老百姓的生命推到前台的。”中科院心理所原所长张侃说的这句话有点残忍,但却是事实。

灾后心理干预具体该怎么进行,当时的心理学界是“无措”的。

吴坎坎在武汉一线医院进行心理援助服务。

中国科学院心理研究所全国心理援助联盟秘书长吴坎坎彼时还是研究生,他至今还记得日本救援队带来的一种绘本。故事的主角是一个遭遇地震的熊猫家庭,熊猫爸爸妈妈忙于搭帐篷,为生计奔波,熊猫宝宝情绪不好,好朋友们积极帮助它,陪它活动,它慢慢恢复。

对于刚刚起步的国内心理援助队伍,这类做法既新鲜又充满启发,他们做了本土化的样本,以《小鲤鱼历险记》为基础创作了一条小鲤鱼在地震中克服困难的故事。广东的一家玩具厂还捐了一批小的球形毛绒玩具,握在手里有柔软安慰的触感,抛来抛去还能互动。

现在看起来稍显粗糙的“小鲤鱼”受到灾区小朋友的喜爱,“小鲤鱼”也成为孩子们共同的朋友。

除了自身的迷惘,公众的不理解也是心理专家们面临的困境。

“干预,你凭啥子干预我?”

“心理学是什么,有啥用?站着说话不腰疼。”

这样的话,心理援助工作者们没少听。

2008年的汶川大地震,有很多志愿者以为可以凭借自己所学的专业知识尽力帮助灾区。但调查结果显示,在灾害发生不到一年的时间里,多数志愿者黯然身退,有些心理咨询师待的时间不长,所以他们只是打开了“伤口”,却没有能力或时间包扎“伤口”就离开了;甚至个别的志愿者陷入崩溃边缘,自己成为需要心理援助的对象,这是心理援助工作者不能回避的现实难题。

同时,热情有余、专业不足,鱼龙混杂的心理咨询志愿者们加剧了公众对心理援助工作者的不信任。

据不完全统计,截至2008年7月,来自全国各地的心理学机构、高校的心理工作者及个人志愿者超过2800人。来自不同省份的几支心理援助队伍同时在某板房区扯起大旗,出现了同一人被多次恳求填写问卷调查的怪状。

有位失去一双儿女的女士上午刚填写完一拨志愿者的问卷,不到中午,又来了一队志愿者请她填写表格。吃过午饭,五六个来自不同团队的志愿者还在排队等着。她颤颤哀求:“你们这是要逼死我啊!”

“防火防盗防心理援助”,这样的标语不止一条两条。

在绵阳九州体育馆,祝卓宏他们带着生物反馈仪、血压计等侧面进行心理援助工作,好多人排队,旁边赫然打着“心理咨询”牌子的桌前却空无一人。“问寒问暖问身体,量罢血压量心率,察言观色看动作,不提心理做心理。”祝卓宏编的这段顺口溜,既是心理援助工作起步时的“工作要诀”,更是当时迎着不解打开局面的真实写照。

当时灾后心理援助大致走过这样的路径:大众接受度低,起初要“曲线援助”,“多听多看少说”,从帮忙带孩子、搬家、发放救援物资等入手建立关系;找准家庭的重心,传统东方文化下的情感表达是很含蓄温婉的,但很少有人会拒绝对孩子的关心。

针对学生开展团体心理辅导,在安置点,吴坎坎带着孩子在帐篷区搭建起一些儿童活动场所,发玩具、做玩具,当“孩子头”。过程中要是发现哪个帐篷里的孩子不出来玩儿,大人情绪不好,就重点关注、评估。

锁定心理援助对象后,就在专家带领下去他的帐篷里进行心理援助,聊聊天,用专业方法打开其心里的创口,采用稳定化技术、打包技术等心理学技术和疗法把援助对象的伤口清理包扎。

从“学生”长成“老师”:“花了十年时间让大家接纳”

灾难的发生或许是一瞬,但心理的修复却是几年、几十年甚至一生。

正如灾后心理救援是一场持久战,我国心理救援体系的发展也非一日之功。

2008年5月16日,被救出的孩子向解放军叔叔“敬礼”。这位“敬礼娃娃”名叫郎铮。

“在汶川地震之前,我国没有建立起科学有效的灾后心理援助体系,但是在2008 年的汶川地震灾区,我们的心理援助不光实现了从无到有,从有到强,而且构建了体系,组建了队伍。它开启了未来,为之后的各种灾难后的心理援助工作提供了非常有效的经验。”张侃说。

心理援助也被纳入政府决策和规划的视野。2008年汶川地震之后,国务院将“心理援助”写入震区《灾后恢复重建条例》。

心理救援很重要,但怎么做大家却并不那么清楚。边学边干的故事持续了很多年。正如在汶川地震中学习日本的绘本方式。“最开始只能找些境外的资料,日本的比较多。”张侃回忆,最初的心理援助基本借鉴国外经验和方法。

就像学步的孩童,中国心理援助逐渐找到自己的节奏。“西方的‘心理危机干预’这种疏导方法强调主动干预,不太适合内敛的中国文化心理,尤其在地震灾区,用心理援助这个概念更容易让人从情感、心理上接受。”张侃说。

变干预为援助,并由此启动构建心理援助体系、培训和组建专业化的心理援助队伍。

至此,心理援助开始在中国生根发芽。在这一理念指导下,最具开拓性的工作是,中科院心理所等单位依托地方力量,将精神科医生、心理咨询师、社工和志愿者等不同力量结合在一起,建立心理援助工作站。

绵竹的“儿童天地”是中国第一个灾后心理援助工作站。“儿童天地”以儿童为中心开展家庭和社区心理援助服务,主要包括团体辅导,沙盘、绘画等表达性艺术治疗、绘本阅读等。

据资料显示,自2008年,中国科学院心理研究所参与了玉树地震、舟曲泥石流、天津港爆炸等13个灾区的心理援助工作,建立起18个心理援助工作站,培养了一批可持续发展的灾后心理援助队伍。

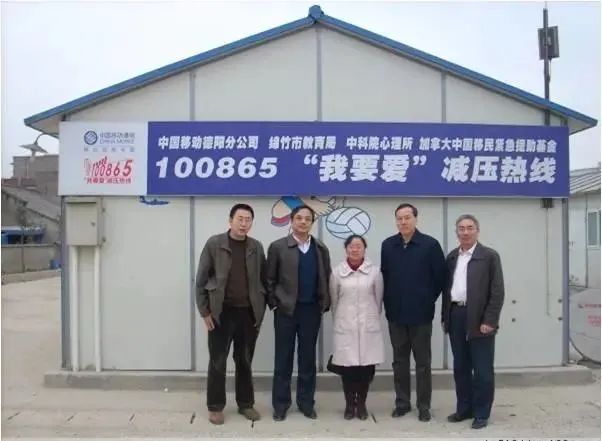

2008年12月,时任中科院心理所领导到绵竹的板房慰问100865减压热线。

“从那时起,我们探索出了‘一线两网三级’移动心理援助模式。一线就是首先要建立心理援助热线,两网是互联网加人网,三级服务体系则是根据应激反应严重程度将人群分为三级进行服务。

“新冠肺炎疫情发生后的心理援助再次证明当时探索的这一模式很有用。”祝卓宏说。

心理援助也渐渐被大众接受。

2013年的雅安地震,迎接心理援助团队的还是“又来送啥东西”的疑问,到了2016年的江苏盐城阜宁风灾,吴坎坎和团队可以“直接说心理援助,不用再反复铺垫”。

被接纳、被认可,探索出自己道路的中国心理救援方式迎来了快速发展的时期。面对信息时代的到来,心理援助开始拥抱“互联网+”。

这一系列探索实践也逐渐得到国际同行认可。

中国和日本有一个始于汶川地震的交流项目,至今未断,但“老师”和“学生”的身份已经悄然转换。2013年底,吴坎坎去日本进修,十天的培训内容原本以日方分享为主,后来调整为一半对一半,“我们分享的时候他们眼睛发亮,一直记笔记”。

除了模式上的与时俱进,来自政府管理部门的认可和政策支持也给心理援助带来了更大的发展契机。国家或相关部委制定了《中华人民共和国精神卫生法》《关于加强自然灾害社会心理援助工作的指导意见》《关于加强心理健康服务的指导意见》等,心理援助工作逐渐体系化,并被纳入国家政策层面的顶层设计之中。

考验在继续:来自新冠疫情的难题

新的考验又来了。

全身上下裹得严严实实,眼神躲闪,不敢进诊室,聊到新冠肺炎,要么害怕发抖,要么直接回避。3月,在武汉金银潭医院,眼前这些复诊病人令一线心理援助工作者揪心又心疼。

新冠肺炎疫情不啻是一场波及全国的心理“地震”。

疫情发生后,不同人群出现了不同的心理问题。武汉市精神卫生中心对部分人群调查结果显示,受疫情影响42%市民有焦虑恐慌等问题,53%医护人员有焦虑失眠等问题。

2020年3月10日,江西援助随州医疗队队员金凤奎对患者进行心理治疗。

一位一线心理援助人员告诉记者遇到的病例:有个老人出院隔离期满后回家,儿媳妇不许他进家门,让他再回隔离点,这给老人内心带来极大创伤;有人在打电话给亲妹妹时,对方因为“怕病毒顺着电话线传染”而慌忙挂断,令他备受伤害;一位康复患者在微信好友群里一说话,所有人就鸦雀无声,还有人不时往群里发“复阳”相关报道。个中隐痛难言。

这场大考的难点是“弥漫性”:没有明确创伤时间点,有人感染了,有人的亲友感染了,有人看到太多负面消息日夜难眠,有人反复地强迫性洗手。很难说清在哪个时刻,他们遭受了心理创伤。

“一线医务工作者面对高强度的临床医疗救治工作,也经受着前所未有的压力,预防医务人员心理危机,也成为心理援助的重要方面。”乔志宏说。

千万人口的特大城市“封城”,百万境外留学人员先后面临各种“禁足”措施等等。这对心理援助工作带来的挑战也是前所未有的。

此时,已经没有国外“导师”的现成经验可以照抄。

这一次,国家行动迅即。从中央到地方,心理援助工作均被纳入应对新冠肺炎疫情联防联控工作机制(领导小组、指挥部),进行统一领导,整体部署并提供必要的组织和经费保障。

自1月27日国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则》以来,政府和相关学术团体及时组织制定了一系列指导原则、技术方案和指南。

“经过这些年的发展,政府部门和业界对心理援助的定位都越来越清晰。”乔志宏说,此前遇到重大危机事件时,国家卫健委都会组织以精神科医生为主的专业队伍去灾区,服务对象主要是出现精神障碍的民众,“这次卫健委将精神障碍的干预和一般心理问题的援助都考虑进来,除了精神医学科医生,还组织了不少心理学专家。”

2011年,绵竹市心理服务中心志愿者被当地教育局授予优秀志愿者证书。

心理干预队伍基本都能根据自身条件和需要,有序地介入防控工作;按照从医护人员、重症患者到轻症患者、后方救援者等重点人群的分级,分类采取干预措施。

全国精神卫生、心理学、社会工作等领域的专业人员参与了各条战线的心理援助。据不完全统计,仅到新冠肺炎疫情防控中期阶段,全国各地就派遣了约420名精神科医护人员或心理健康专业人员援助湖北省抗疫工作,开通了至少476条心理援助热线(另有11条针对医护人员的心理援助热线)和至少7个互联网心理咨询平台。

除卫生系统外,教育、民政、妇联、共青团等部门也动员和引导社会力量,开展了大量社会支持、心理疏导、关爱帮扶等工作。

习近平总书记在指挥部署抗击新冠肺炎疫情时,在不同场合多次强调了要高度重视相关群体的心理健康,加强心理疏导和心理干预等工作:

在高层的部署下,面对复杂的社会心理环境,中国在心理援助领域的探索与创新显得弥足珍贵。祝卓宏说,本次抗疫有很多成功案例,如针对不同人群制定分级分类疏导和干预策略,并组织专业人员贯彻落实;武汉一些方舱医院内各具特色的医患互动;全国超大规模的线上心理咨询与危机干预;权威专家(如钟南山、张文宏等)及时答疑解惑产生的心理疏导效应……

与此同时,互联网、大数据、智能辅助决策等先进技术成为心理援助的工具。人工智能心理机器人上线。

中科院心理所团队为武汉一线550余名医护人员建立互助微信群、推送自助安心训练营开展自评和自主干预、发放情绪手环进行情绪监测。

“我们在武汉也看到很多积极的变化。在康复门诊做调查时,绝大部分患者不抗拒,有的还主动问能不能把问卷发到病友群里,还有康复者听说发放情绪手环,就诊的时候特意来领。”一位工作人员告诉记者。

情绪手环,是一种基于可穿戴多模态生理信号的获取设备,可以获取佩戴者运动心率、24小时连续心率、静息心率、血氧饱和度、睡眠监测、运动数据等,实时监测情绪愉悦度与唤醒水平。

作为一个互联网医院在线诊疗平台,微医在疫情期间和祝卓宏团队的合作做了一个有益的示范。

“电话热线有其局限性,一条热线一般一二十个、最多一百多坐席,管理起来很复杂。这次在微医平台开展的平台有2000多人同时在线,心理咨询师实行‘抢单式’。”祝卓宏说, 目前“微心战疫”对5000多人进行了心理援助、七八万人完成了线上测评,这让他感叹未来一定是“互联网+”心理援助。而在未来的社会治理中,社会心理服务体系建设注定不可或缺。

告别找人找钱的“化缘”窘境:联防联动应是常态

“我国心理援助还有很大上升空间。”张侃直言。

从政策和立法角度看,《中华人民共和国精神卫生法》虽对心理援助作出了明确规定,但该法缺乏后续配套的规范文件,与前述相关法律法规之间没能有效衔接补充。

有专家分析,《国家突发公共卫生事件应急预案》中,未明确如何纳入心理援助的分级响应,导致本次战“疫”中,虽然各级政府指挥机制纳入并组织了这项工作,但与其他有法可依、有预案可循的领域相比,心理援助总体上仍显得有些仓促和单薄。

此外,心理援助工作也面临要四处“化缘”的窘境。

好的变化在不断发生。此次新冠肺炎疫情防控中,国家卫健委和民政部都已安排疫情后心理援助的专项经费。张侃认为,在心理援助的正规化方面还可以做得更好。“例如训练有素的人才队伍、培训材料、经费等,可以按不同灾难类型打包准备好,一有情况可以立即启动,而不用一事一议,或是以项目形式来申请。”

业内人士分析,法律和政策的原则性要求缺乏配套和衔接,操作性不够,心理援助工作在平时受到的重视也相应不足。“多年来,我国历经多次重大突发事件,心理援助在管理上几乎都是临时性组织制定指导文件或技术资料。”祝卓宏说,此次新冠肺炎疫情防控中,国家卫健委虽然积极组织制定了一系列针对性强的指导文件,但在第一时间,我国在包括公众心理疏导、分级分类心理救援和干预、心理重建等领域,并无一套现成的、系统的、“捡起来擦擦灰”就能用的预案和技术资料。

“如何完善应急管理机制,如何补齐心理援助体系的短板,建设长期有效的组织体系,是一项重要课题。”祝卓宏还强调了“联席制”的重要性。重大灾害发生后,通信、交通、电力、民政、公共卫生、心理危机干预等力量,都要紧急联动,进入战斗状态。

除了找钱,找人更迫在眉睫。

“目前心理援助工作中最大难题是招募合格、专业的心理咨询师。”乔志宏说。

“我们也想拓宽志愿者的来源,但短时间内很难考核和衡量他们的专业水平。”乔志宏说,此前心理咨询人员的职业资格认证有两条途径,人社部的心理咨询师和中国心理学会临床与咨询专业人员注册系统。“现在前者取消了,而后面这个注册系统里登记人员不到2000人,我们亟须以职业胜任率来建立职业标准。”乔志宏说。

2010年绵竹市教育局培训项目结业及获得心理健康辅导员证书的老师。

“没有特别规模化的培养为心理健康服务的学历教育人才,这是目前最需要改进的。”乔志宏分析,没有本科、硕士层次的大规模学历人才培养,靠业余的短期培训来提高队伍的素质是不可能的,效果有限,培养成才率很低,“所以要想在未来类似的危机事件中能够迅速组织专业的队伍,我们必须切实加强心理健康服务专业人才的学历化教育”。

推动政策的不断完善,探索心理援助手段的本土化创新,中国心理援助前行之路也在继续。

眼下,武汉这座城已经重启,北京疫情防控形势持续趋稳向好。

但有报告称,新冠病毒大流行或导致全球心理健康危机。受伤的人们仍在竭尽全力闯过心“劫”。